时间:2025-08-24 14:54:04编辑:书画

“造法非凡,遗我独立。”

曹郑强

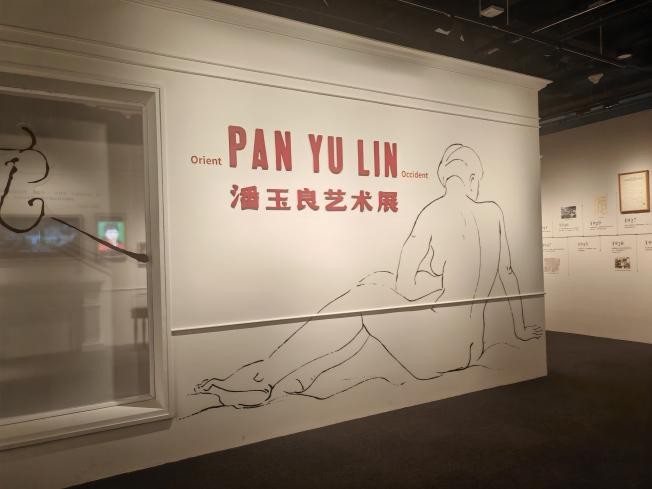

最近,受好友邀请,结伴前往安徽省博物馆参加潘玉良画展,上个月,北京市鲁迅博物馆也从安徽省博物馆借去一些她的藏品开了一场专展,两场展虽然都是免费的,但质量确实很高,对得起安徽省博物院藏这个大招牌。

出门骑行两公里,越过步行街200米就能看到安徽省博物院,依旧是20年不变味儿的矮层建筑小楼,潘玉良艺术展在安徽省博物院二楼,我先去看了一楼的造坝红色纪念展览和中共党史纪念馆才上的二楼,这设计十分巧妙,懂的人就会心一笑。

潘玉良,原籍安徽桐城,原名陈秀清,曾用名张玉良。她幼时失怙失恃,幸遇芜湖海关监督潘赞化,经由新文化运动代表人物陈独秀证婚,结为伉俪,从此改名潘玉良。陈独秀这位中国近代史历史教科书的开篇领头人,说是潘玉良的恩师也不为过,他和潘玉良的丈夫潘赞化是好友,在看到潘玉良初学绘画时便夸她有天赋,建议她进入上海美专。

作为潘玉良朋友圈的头号大人物,陈独秀丝毫不摆架子,当起了潘玉良的“大迷哥”,每逢潘玉良举办画展,好大哥必去捧场。

展厅的上下两层设计正暗示了潘玉良在革命党人支持下求学与党和国家托举艺术发展的表里关系。

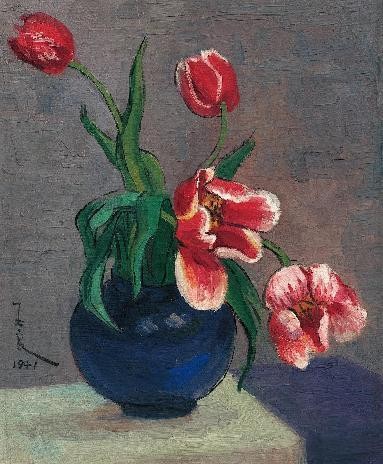

回到画展上,刚进画展大门就要来一点点潘氏风格,窗台上的郁金香,凋零的红色花朵,和仍带翠绿的枝叶,形成了独特的造景和光影效果,实际上是在拟造玉良先生在1941年的《怒放的郁金香》这一作品。

画展的意义就在于让艺术家的生命再次绽放,把这副郁金香放在画展入口很应景,也是创造透视效果的油画技法,可以单独作为一个景观。

一同前来的朋友算是半个画家,他同我讨论,玉良先生画作如何淋漓尽致,爱憎分明,还总带点阴郁的灰色色调,风格上如何取各所长,博取了其好友张大千,同学徐悲鸿的绘画技法,辟世独立,不落画派分浅,只画出自己的所想所求来。随心所欲,不落流俗,走自己的艺术道路,在美术世界是惯常的追求,也总是“学我者死”,能成者屈指可数,玉良先生课死法国,却是代表中国的女画魂。

现代的画家经常“穷且艰至此”,玉良先生也曾忍饥挨饿在巴黎求学,那时政局动荡,潘玉簪丢掉了海关监管一职,玉良先生在海外的公费补助也被迫暂停,失去了生活来源,除却学校提供住所尚有地可栖,饿的两眼发花已是家常便饭。大部分中国留学生此时都已经回国,但玉良靠着《裸女》一画成功拿到了5000里尔奖金,靠着这笔钱撑过了求学岁月。

潘玉良的画作中有很大一部分是女性人物画,其中很出彩的一部分是女性裸体画,这与其早年间求学经历不无关系。潘玉良关注女性,关注本体,在那个审美仍然传统的年代,潘玉良这种直视女体美丽的艺术风格是很难被国内接受的,但真正的艺术是不会埋没的,现在看来,融贯中西,铁线勾勒,关注最真实的情感表达,一幅幅裸女画作可以透过年代感受到勃勃生机。

除却女性人物画之外,潘玉良的画作中还有极富有中国风情的一面,白描技法融合进油画当中,成就的玉良铁线勾勒出蹁跹妙舞,《双人袖舞》震惊西方画坛。

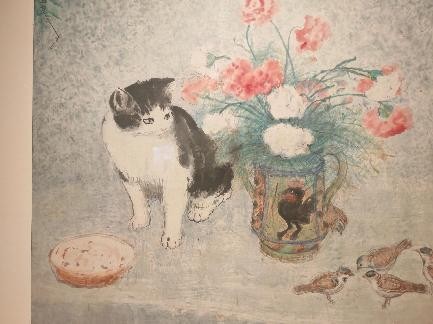

玉良先生在某些意义上与现代人的爱猫审美达成共鸣,几副猫猫画作很有生趣,既有细刻描画,偶然间还能瞄到一丝漫画画风。

潘玉良一直想和自己的终身爱人再见一次,然而,在1937年被迫离开后,潘玉簪就不再让她回来了,国内的环境还是太伤害她了。潘玉簪1940年回到安徽桐城老家做教育工作,培养出一大批优秀人才,1947年任安徽文史馆馆员,1959年病逝,而她直到1964年才得知这个消息。丈夫去世的那一年《裸女》斩获巴黎市“多尔烈奖”,作为首位获奖的女画家,市长亲自为她颁奖,也许这是潘玉簪为缓解她悲伤而送的礼物吧。

1977年临终,潘玉簪将2000余件藏品和两大箱遗物赠予安徽省博物馆,那个她的一生挚爱最后停留的地方。

展览的最后,有一身旗袍,既是嫁衣,也是独行在巴黎饥雪中的皮囊,载着她美的天性与灵魂。